Skip to content

松溪縣,位於閩浙交界處,武夷山麓東南側,古時沿河兩岸多喬松,有「百里松蔭碧長溪」之称,松溪縣因此而得名。境內景點有湛盧山等。宋代此地瓷器燒製技術發達,包含九龍窯等數個窯廠在當時產製大量瓷器外銷至各地,經濟活動發達。松溪版畫秉承古代建安刻版印刷遺風,使得松溪於2000年被中國文化部命名為「中國民間版畫藝術之鄉」。

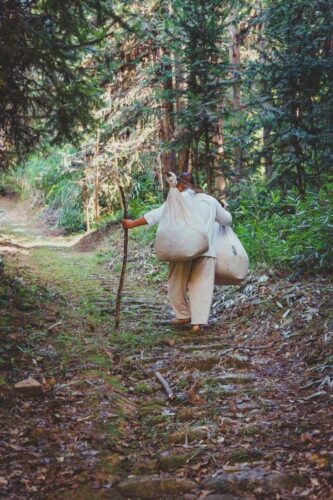

由於松溪是山區且地處閩北邊陲,山高坡陡平原少,谷深路灣溪流多,陸路交通全是彎彎曲曲的羊腸小路。直到民國時期,除了通往周邊的幾個山間古道外,松溪縣内没有任何公路。水路有松溪縱貫全境,從松溪縣到建甌市,可載近三噸的小木船。通公路前,這一航線一直是松溪縣交通運輸的主要通道。

據資料,宋時九龍窯出產的各式瓷器也是經由青瓷產品主要通過松溪水運至福州港,海運至澎湖列島中轉,再到日本、韓國及東南亞地區。當年在松溪九龍窯生產的瓷器,單次出窯時產量大約十萬件,於是民間就有了這麼一句俗語:「九龍窯十八條、挑夫三千人」,意思是每天大約需要3000多名挑夫將燒制出來的瓷器裝運各地。

九龍窯遺址位於松溪縣城南方兩公里。九龍窯始建於北宋天聖年間,距今已有1100年歷史,是當時閩北地區規模最大、生產年限最長的古瓷窯,產品又稱「珠光青瓷」。記載顯示,九龍窯共十三座爐窯,一窯可置二萬件瓷器,七日燒成一窯,每月產量約十萬件。

九龍窯遺址的發現,緣由於一次修路工程以及變電站的修建工程。1958年,人們在修建浦城到松溪的公路時,已在距松溪縣城關4公里處的松溪河北岸發現過一處古窯址。又過了40年後,變電站的修建工程啟動,期間工人們在一片山坡處發現了一個窯牆和護窯堆,同時還有許多的青瓷器物殘片以及窯具器物殘片,他們本來不以為意,直到聞訊的縣府人員趕來,才開始進行了古蹟的保護工作。

經過勘探,原來,相隔40年的兩個古窯址實際為同一個窯口,總面積達13萬平方公尺,在同類窯址中規模最大,且出土瓷器質地堅硬、工藝精巧、紋飾精細,目前部分陳列於福州西湖展覽館。

此地自唐宋以來,佛道信仰盛行,寺廟宮觀庵堂多建於風景秀美處,散落在松溪山水間,景致優美,建安志有「閩之山水聞於天下,建郡之松溪又甲於閩中」的說法,境內名山勝景豐富,適宜靜心避世,其中又以湛盧山為最。

湛盧山海拔1230米,距松溪縣城南方十公里,山上清泉潺潺,樹木蒼鬱,相傳春秋時歐冶子在湛盧山鑄就「湛盧寶劍」,湛盧劍素有「天下第一劍」之稱,為君王所佩,使得湛盧山揚名天下。唐中宗神龍間建「清凉寺」於山巓,歷經修繕,至今尚存。山中有劍峰等十六景,臨崖遠眺,煙鎖碧翠,松濤千里,引人入勝。