Skip to content

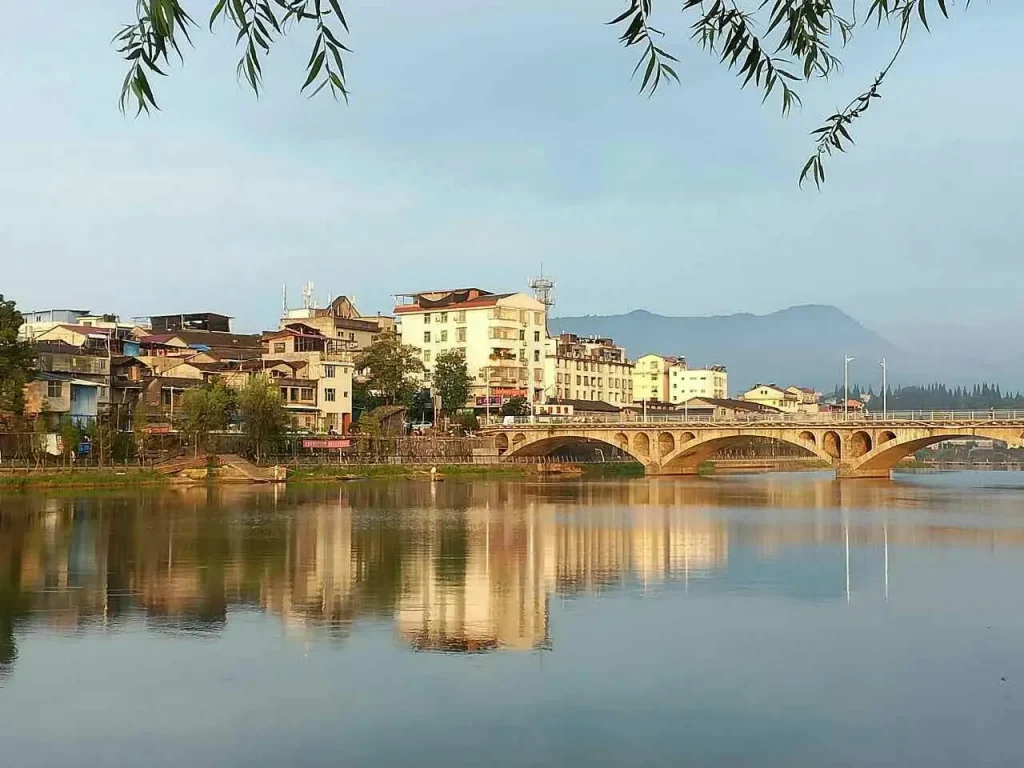

浦城縣,福建省南平市下轄縣,位於福建省最北端、閩浙贛三省交界處,是福建的「北大門」,自古為中原入閩第一關,分别與浙江省的江山市、龍泉市、遂昌縣和江西省的廣豐區接壤,與福建省的建陽市、武夷山市、松溪縣毗鄰。

浦城縣是閩地最早設立的三個縣之一,漢獻帝建安初年取名漢興,由於名稱和王朝有了連結,又是中原入閩第一關,使得改朝換代後的主政者特別喜歡將之改為相稱的名稱,以取吉利,於是浦城就像變色龍一樣,三國時稱吳興,唐稱唐興,武則天時期稱武寧,武則天去位後又復名唐興。直到唐天寶元年,唐玄宗才以漢時的閩越國王餘善曾在此臨溪築城,定名浦城縣,簡稱「浦」,别稱「南浦」、「柘浦」。

地形上,全境北、東、西三面環山,地勢自北往南下降,南浦溪縱貫南北,地表徑流呈樹枝狀,山間盆地串珠狀錯落,堊口地形突出。境内溪水分别流入閩江、長江和錢塘江,屬三江源頭之一。北部漁梁嶺和西部的鑄嶺頭是長江水系與閩江水系的分水嶺。因境内溪水分别流入三江,使得浦城成了串連閩、浙、贛三省商品的流通孔道,明代,有文人將此地見聞記載下來,說福建的貨品「無日不走分水嶺及浦城小關(今廟灣),下吳越如流水。」清嘉慶《新修浦城縣志》更稱浦城為「小蘇州」。

浦城建城近約兩千年,如今留下的古蹟僅剩南浦溪畔的百米城牆,以及牆上的兩座小城門。如果走進城門,可以看見墙上的厚磚那上多有「嘉慶十五年」和「祝徐氏捐修全城」的大字刻痕,內裡藏著一段特別故事。

清嘉五年(1800年)時,由於連日天雨,浦城縣境起了大洪水,滾滾洪流夾帶泥石順著南浦溪流而下,經過浦城時,連帶将浦城城垣東南西三面沖毁。大水過後,城裡官員打算籌錢重新修建城牆,卻苦無百姓響應。

幾年後,浦城縣一位在京都任職高位的祖之望請假回鄉,見到家鄉一片殘破,於是再度與全城商議籌資。此時,他的表姊徐明(人稱祝徐氏,邑紳祝乾封之續弦)得此消息,大概是認為祖之望可以信任,慨然表示願意捐出自己的全部家產共約五萬余两銀子,「獨力捐修全城」。

徐明的决定也得到她兩個兒子祝昌祺、祝昌泰的支持,祖之望和當時的知縣黄恬就將此事逐級上報,最後由嘉慶皇帝下旨,批準實施,命祖之望就地督辦,並由徐明之子祝昌泰(候補知府)任總辦,祝昌祺(候補郎中)、祝昌時(候補主事,祝乾封前妻所生)以及徐明之侄徐芬任幫辦。

於是,這面由老母親出資的城牆,由兒侄四人合力辦理完成,城牆于嘉慶十五年仲冬興工,十七年孟冬告成,費銀五萬零四百多兩。城牆將要竣工時,徐明病重在床,囑咐三個兒子說:「吾死後,惟求爾等努力辦公,慎勿以名氏氏聞於官。」據說完工後的城牆比起舊牆還要來得堅實,留存至今,兒侄四人算是盡了對老人家的孝道。