Skip to content

邵武地處武夷山南麓、富屯溪畔,史稱南武夷,素有鐵城之稱。邵武歷史悠久,建城已有1700多年,為閩西北交通樞紐和物資集散地,是中原入閩的重要通道,曾为福建八府之一,歷史上出過2位宰相、7位兵部尚書、 271位進士,全境多山,森林覆蓋率達78%。鷹廈鐵路是福建第一條幹線鐵路,連接江西鷹潭到福建廈門,邵武站是鷹廈鐵路入閩第一大站。由於建設時從鷹潭往南鋪設,邵武市與其西北方的光澤縣是全福建第一批有鐵路建設的行政區。

每逢元宵等傳統節日,邵武的農村家家戶戶都會製作「包糍」食用,包糍形狀與水餃相似,是一種包餡的米食。另有一種米食小吃名為「腳跟糍」,形狀如腳跟,顏色金黃,香氣十足,十分受邵武人喜歡。

因邵武市境內地形複雜,山巒疊嶂,連綿不斷,地勢險要,易守難攻,而富屯溪西連江西腹地,東接閩江的水路交通,使得邵武自古即是重要的軍事戰略要地,民諺有「銅延平,鐵邵武」的說法,顯示了邵武的易守難攻。

除了天然地利外,歷代兵家也先後在此修築防禦工事,比如北宋宋太宗在位,設置邵武軍時,即在現今邵武市區的位置修築土城,並利用周圍兩山山脊,立下長達十餘里的城牆,憑高據險;到了明代,當時總管常璜則以累石加固邵武城牆;到清末咸豐年間,清廷因應太平天國事件,又再度將城牆上的女兒牆加高了三尺。目前邵武城牆尚存北面、東面牆段及北門(樵溪門)、東門(行春門),其中樵溪門於1981年列入邵武市文物保護單位。

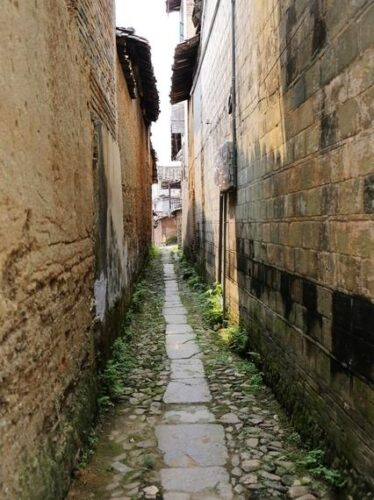

位於邵武市區西南方的和平鎮,舊名禾坪,是中原漢人遷入福建的最早據點之一,建置始於唐朝,過去從邵武地區出武夷山貿易,都會經過此處。和平古鎮是現今中國全境已不容易見到的城堡式大村鎮,鎮內古色古香,保留了大片富有特色的古民居建築群,是中國國家級的旅遊資源。舊稱「禾坪」,意謂是不同於邵武多山之地的一片既平坦又豐饒的寶地。

明末抗金名將袁崇煥三十多歲初中進士後,第一份官職即為邵武市知縣,據《邵武府誌》記載,袁崇煥初次做官,並沒有官架子,除了盡量平反冤獄,還留有為民救火的紀錄,並曾在和平鎮東南方的天符山上為一座聚奎塔題寫塔名,留下罕有筆墨。