Skip to content

延平區位於福建省中部偏北,地處閩中大谷地最低處,東北部以低山為主,北部以中山為主,南部以中低山為主,西部為低山丘陵,總面積2659.7平方公里,屬中亞熱帶海洋季風氣候,夏季炎熱,冬無嚴寒,春早秋遲,夏長冬短,雨季明顯,潮濕多霧,多靜風,年均溫19.3度C,年降雨量1669毫米,為中國南方三大杉木產區之一,名勝古蹟有《南劍州重建州學記》碑、九峰山、明建雙塔等。筍燕是本區最具特色的名餚,被稱為閩北一絕,素有到延平沒吃筍燕等於白來之説。

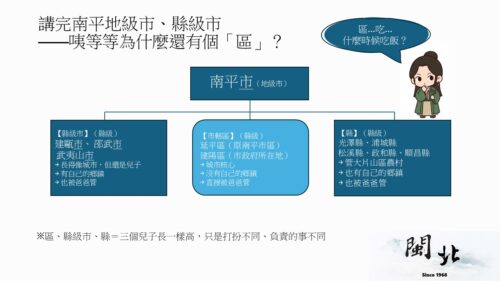

俗稱的閩北即指現今的南平市,而延平區是此地區僅有的兩個市轄區之一,本區歷史上也曾被稱為南平、永平、龍津、劍浦等名,其中以延平與南平這兩個名稱最常記載於史,比如漢朝末年時原稱為南平,到了晉朝時改稱延平,而到南朝的宋時又復名南平。這現象即使到了現代仍然可見。在1995年調整行政區劃時,這裡再度由原稱的南平市改為延平區,而以南平市一詞用來稱呼整個閩北地區。

本地四周峰鸞環繞,丘陵蜿蜒,因位於閩中大谷地最低處,四周水脈亦在此交匯。北有建溪向南匯流,西有西溪向東匯流,兩條水脈於此交合而成閩江一路向東南通往福州,再向東出海。閩江河流侵蝕下切所形成的河谷地形,是閩北地區連接福建東南沿海的天然通道,延平區也因而成為福建省內水陸路交通的重要樞紐。

境内海拔一千公尺以上的高峰多達40餘座,金鳳山为全區最高峰。西北部有溪源峡谷,谷內富有奇山怪石、懸瀑飛瀉、奇藤古樹等景觀,2008年時曾被國家旅遊局評為國家3A级旅遊景區。

延平區自古教育風氣鼎盛,尤以宋朝時期風氣最為發達,整個南北宋大約三百年歲月裡,延平區考中進士的人多達331人。這些儒士不但樂於向學,還很注重辦教育做傳承,他們先後在此創建書院,講學傳道,其中以包括朱熹在內的四位學者「延平四賢」最能作為代表,也使延平區在宋朝時成為名聞遐邇的「東南鄒魯」、「理學名邦」。

本區重要古蹟之一的《南劍州重建州學記》碑,位於延平區劍津中學裡,以黑色頁岩為料,高3.15公尺,寬1.64公尺,碑底奠有石龜趺基座,按碑文可知是北宋當時曾有兵禍毀壞州學館,此碑乃為了紀念州學館的重建而立,當中所題之「獨先天下興州學,屹立西山勵後賢」等語,最能代表延平區重視教育的精神。