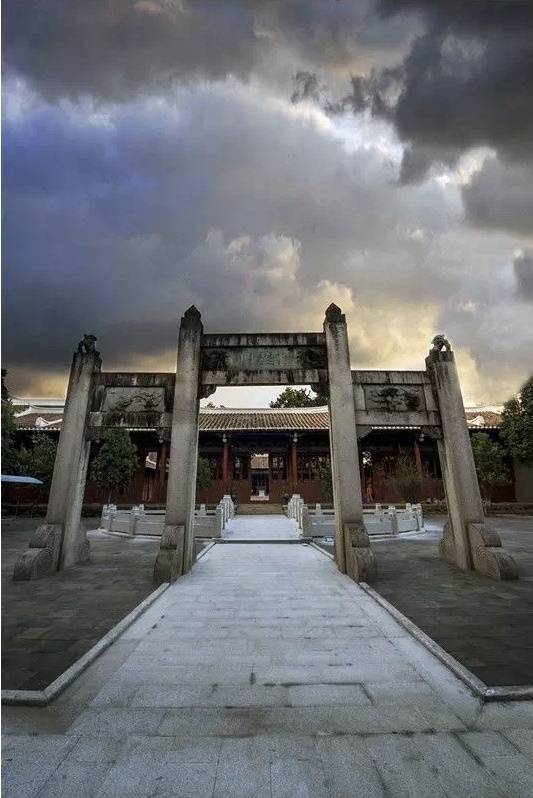

相傳建甌文廟有上千年歷史,因水火兵災歷經多次修復,而主殿大成殿的34根楠木柱並非根根筆直,原本的樹型怎麼歪曲,取下來的柱形就跟著怎麼歪曲,但經巧匠以力學佈置結構,仍能穩穩撐起整個空間,有一說此為歪才正用,正合孔老夫子「有教無類」的精神。建甌文廟存續千年,當中實有不容易之處,端賴有心人士的刻意維護,讓我們來看一看。

文廟作為古代類似學校的單位,不但有祭祀信仰功能,也有實質的育才功能。建甌文廟又稱建寧府文廟,建於宋寶元年間,歷經多次毀壞重建,因大成殿內檐梁脊上有正楷紅墨所書「大清同治鼎建」字樣,一般都以為現存文廟重建於清同治年間(1862-1874年),但在2012年大規模修繕時,工作人員發現大殿圍脊上大量印有「康熙辛未年」(1691)的長型方磚,因而專家重新認定建甌文廟重建時間應再提前二百年才合理。

另一方面,現存建寧府文廟占地4688平方公尺,看似占地廣大,實則現存部分僅為宋時的四分之一。1950年代此地遭受極大破壞,西邊府學部分被林業部門占有拆建醫院,東邊孔廟也由幾個單位占為辦公用地、車庫和倉庫,就連大成殿也瀕臨毀廢。直到1985年,相關單位總算遷走了部分占據孔廟的幾個單位,並進行修繕,然而之前用以培養人才的學宮已被用作市立醫院和森工醫院,據說森工醫院門口立有一碑,刻有「官員人等到此下馬」字樣,人稱「下馬碑」。

經過修復後,此地富有古樸氣質,或許在欞星門下待得久了,還能遙想宋明盛世布衣學子孜孜不倦捧捲學習,甚至三兩漫步此間討論物事的景況?