茶文化在閩北的發展有舉足輕重的地位,談到閩北,很難不提到茶,但是「茶」這個概念是自始就存在於閩北?據研究,這或許與一個松溪政和交界的古代銀礦場有關。

在松溪與政和交界的山林雜處地帶,有個古地名叫遂應場,據說,那裡是福建歷史上最大的銀礦場,而且開採甚早,早在宋朝時期,就已有開採的紀錄出現,為宋朝銀本位的貨幣系統提供強健的支持,並且直到明朝才結束此處銀礦的開採。

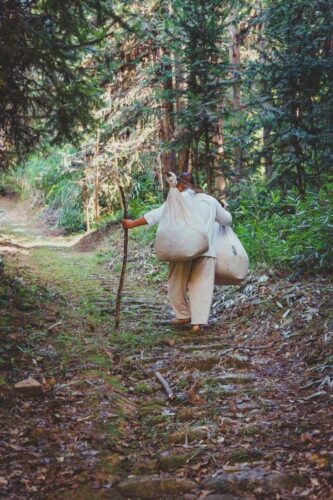

因為遂應場銀礦開採,此地自南宋起便帶來大量人潮,當地民謠謂:「三千買賣客,八萬打銀人」,打銀工人、買銀商人等,有人跡出沒,便有信仰存在,因而附近也出現了寺廟祠堂等信仰中心;隨著信仰中心出現,茶葉作為修心靜心與供奉神佛的重要飲品,也漸漸與香、酒等物一同出現在此處,在學者考究裡,認為是北茶南移,茶葉入閩的第一站;並且在此間也出了品味特殊的「仙岩茶」,也可稱「仙岩工夫茶」。

浙江慶元到福建松溪當時有條貿易路線,也是茶葉、鹽、山貨和糧食進口的重要通道,遂應場的位置便在這條重要商道上,據《政和茶志》,到了明朝時期,前往遂應場的商人裡,有不少是做茶葉生意的,他們除了為當地礦工提供茶品外,主要是將優質仙岩茶販運到外地。

遂應場由於位處松溪與政和交界處,在歷史上曾長期歸在松溪境內,直到民國30年時,才因為遠離松溪縣治地,管理不易,改劃為政和治地,因而現今仙岩茶也被歸在政和工夫茶底下。