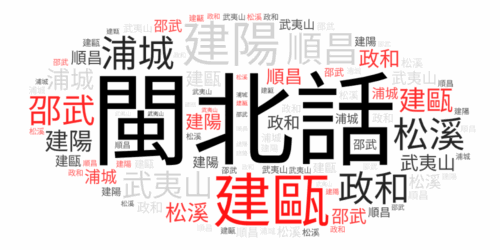

走進閩北,從建甌到邵武、從浦城到政和,十里不同音,百里換口音。閩北話雖同屬閩語的一支,但閩北話差異在這片山巒起伏的土地上,語言像溪水一樣被山阻隔、分流,各自演變出獨特的音韻與語詞。於是,「閩北話」其實不是單一語言,而是一個語音分歧極大的方言群。

閩北話的核心區域大致包括建甌、建陽、武夷山、浦城、松溪、政和、順昌與邵武等地。從語言分類上看,它屬於閩語的「建甌片」,但內部又細分為幾個次方言帶。細觀閩北話分歧,建甌—建陽—武夷山一線被視為中心區,語音特徵較接近;浦城、政和、松溪一帶受浙南吳語影響,語音偏柔和;邵武、順昌靠近江西,則滲入客家話與贛語的音韻。

閩北在古早時期交通不便,從它地遷徙而來的同一族人選地落腳後,往往遺世獨立,自成世界,甚少與外地交流,這些地理屏障與歷史遷徙,使得閩北話呈現出「山隔一音」的格局。例如,建甌話保留了古漢語的入聲,如「十」發音近似 sip;但在邵武話中,入聲已消失,只留下調值的痕跡。浦城話則在聲調與語音上出現了「平仄對換」的現象,與浙南語音更為接近。

詞彙上的差異也相當明顯。建甌人說「喫飯」(chiah png),浦城人說「食飯」(siaʔ faŋ),邵武人則說「食餔」。日常動作、稱呼乃至語助詞都不盡相同。這些差異在語音層面累積起來,往往使得不同縣的居民在純方言對話時難以完全互通。

根據語言調查,建甌、建陽、武夷山三地居民大致能互相理解七成左右的語句;但若跨到浦城或邵武,理解度可能降到五成以下,必須輔以普通話或比手畫腳。也就是說,閩北話雖同宗同源,但在實際交流中,相鄰縣尚能溝通,遠縣之間則難以對話。

這種語言的多樣性,其實反映了閩北山地文化的深層特質。山多、路遠,使每個聚落都像小小的語言島。方言差異不僅是語音現象,也是一種歷史印記,記錄著族群遷徙、文化融合與地理隔絕的千年變遷。