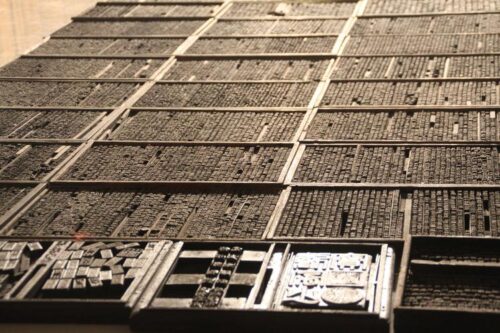

北宋仁宗時(1041-1048)畢升發明了活字印刷術,當時的字模,用的是泥模,而隨著光陰荏苒,於光澤縣世代傳下來的,則是木製的活字印刷術,以及一段木活字印刷存活的故事。

在光澤縣寨里鎮這個鄉下小地方,保存著現代難見的木活字印刷字模與雕版。這些設備的持有人,是印刷小作坊的主人邱盛衍。

這套設備,經印刷前輩一代一代傳下,並逃過至少兩次危機。曾經,隨著國外鉛字技術和印刷機器的傳入,民間木雕印刷日漸式微,當時木印刷作坊作為「夕陽產業」,凋零,卻沒有完全消失。這現象讓人納悶,原因為何?原來,一方面是,當地人在編修家譜時,習慣使用木雕印刷製品,同時,有些廟宇印制經本和紙質敬神用品也喜歡木雕印制,也許認為木質印刷更能展現對祖先與神佛的尊敬,總之,這樣的習俗,使得小作坊仍能維持生息,不致斷炊。

同時,這套木活字設備,在文革時期也被視為是「四舊」的象徵,那段時間裡,邱盛衍正好因修家譜需求,把這套設備搬去了邱家,並在風頭最盛時,藏在了菸樓裡,躲過了一劫,僅有作坊被焚燒毀壞。

事後,隨著社會風氣漸開,邱盛衍才又再度把這套設備拿出,繼續幫鄉民印印家譜、印印請帖,賴以維生了一段時日,一直到電腦打字與複印技術傳到了村子裡,大大衝擊他的木活字印刷事業。

2002年時,曾有台商打聽到這段往事,對木活字印刷設備感興趣,想要把設備買回,邱盛衍當下開了2萬人民幣的價碼,台商也沒回價,僅說要等幾天準備款項;沒想到這事又傳到了光澤縣博物館,館員因木活字印刷有文化價值,立刻提報館方,隨即動支了2萬現金,前往邱家搶先購下。

如今,這套木活字印刷設備,已成光澤博物館鎮館之寶,靜靜安放在陳列室;邱盛衍也被列入非物質文化遺產「活字印刷」代表性傳承人名錄。